哪里可以用車抵押融資(哪里可以用車抵押融資)?

設計/ Ling

淺析汽車金融業務中的保全抵押物行為的法律認定

業務模式簡介

Part.1

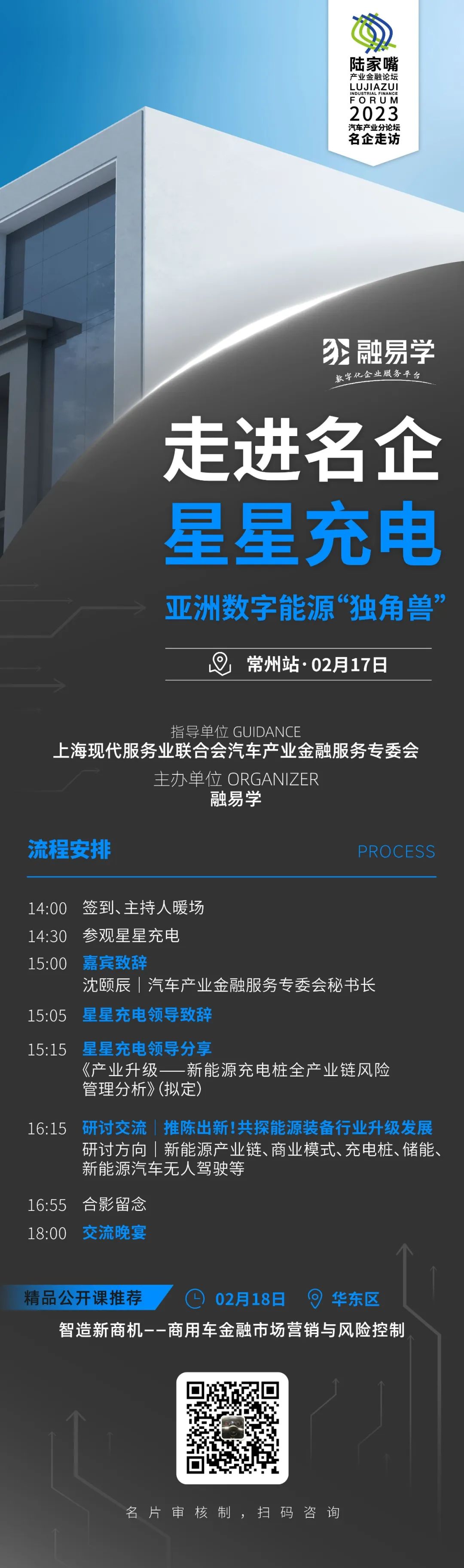

汽車金融業務包括汽車抵押貸款(簡稱車抵貸)、購車分期業務(簡稱卡分期)、汽車質押貸款(簡稱押車),汽車融資租賃業務等。近年來為了提高消費對經濟的拉動作用,促進國內汽車消費后市場的蓬勃發展,逐步趕上發達國家汽車消費市場的成熟性、便捷性,各類金融機構(包括網貸企業)大力開展上述汽車金融業務以及汽車融資租賃業務。

就拿汽車融資租賃模式來說,其模式為消費者先繳納一定比例(10%-30%)的首付款購買小汽車,剩余款項分期還款或者分期支付租金,按照融資租賃的法律要求,此時汽車的所有權還未轉移到消費者(以下簡稱客戶)名下,直至客戶付清所有款項,車輛所有權才發生轉移,還款期間車輛所有權桂抵押權或債權人所有。客戶需簽訂《購車協議》、《融資租賃合同》、《車輛抵押合同》或者《貸款合同》等各類協議,并依據合同、協議約定在車輛權屬公安車管所辦理抵押登記并載于《機動車登記證書》(俗稱大綠本)上。

上述合同中一般還明確了客戶一旦違約(欠繳租金或貸款逾期)時的處理辦法,包括抵押權人或債權人有權暫時收回保管抵押物,通過訴訟或拍賣、變賣等方式收回欠款的方式,這樣做法全完符合《民法典》第1177條所規定的自力救濟的要求。這種方式伴隨著融資租賃業務傳入國內之始沿用至今,大到幾百噸的大型設備、飛機、輪船,小到貨物以及機動車,屬于國際通行方式。

目前存在的矛盾

Part.2

作為一種金融產品,風險永遠是這個行業的第一考量要素,而目前在國內,因存在大量不規范的地下“黑車”產業鏈與不規范的汽車拆解業務,所以融資租賃業務貸中、貸后的最大問題是車輛被客戶二次質押套取錢財,轉賣或當“黑車”流入地下市場,進一步賣給邊遠地區或流入廣東成田、江蘇連云港、山東臨沂等地的非法拆解工廠,化整為零,逃避還款,使金融機構、助貸機構、融資租賃企業等損失慘重卻無很好的應對政策。聽到這樣的情況大家可能想說,既然客戶違約了,可以起訴相關租車、借貸的客戶啊,但是這又引出了如下矛盾,那就是全社會不斷增長的訴訟需求與司法機關因人員不足等原因不能很好地承接審理、調解、執行案件的訴訟資源緊張的矛盾。

當前汽車金融業務多集中于經濟教發達的人口大省,而且此類省份的基層法院普遍存在案件量激增而與之配套的司法人員編制無法同步增加的問題,所以目前司法機關也在多方聯動推動訴源治理,期望將大量案件以訴前調解等方式消弭掉,平復矛盾糾紛。但是任何能力的建設不可能一蹴而就,現實情況是仍有巨量的汽車金融相關案件(還包括其他金融糾紛)面臨民事立案難、起訴難、執行難的問題。國內主流汽車金融機構、融資租賃公司基本每家都有上萬件甚至數萬件人車失聯案無法及時立案,其中不乏大型國有金融機構。每年因此國有資產巨量流失,從業的助貸機構、擔保機構巨額虧損甚至因此倒閉。

金融機構、從業企業的破解之法

Part.3

為了最大限度保全住資產,金融機構和融資租賃企業一般采取如下方式:一是找資產管理公司合作,轉讓剝離這部分不良資產;二是自建團隊,通過催收、訴訟的方式收回資產;三是將催收、訴訟等業務外包給相關金融服務公司、資產管理公司等進行委外催收,而催收無外乎幾種方式:電話、上門或暫時控制抵押物(俗稱拖車),這些都屬于自力救濟的范疇,很無奈但是很有效果,所以金融機構樂于采用。那么為什么它們都樂于采用自力救濟方式呢?其原因主要是我國的司法救濟能力不足。如上文分析的,金融機構或者融資租賃企業的債權人要控制抵押物止損,而汽車是動產,是流動的,可轉賣、可拆解的,需求司法途徑無法達到快速控制抵押物的目的,措施控制的最好時機,就算通過法律途徑勝訴,也面臨花費訴訟成本而無法收回資產的局面,這樣的情況在實踐中普遍存在。所以將車輛暫控(拖車),既符合《民法典》第1177條的自力救濟的規定,符合雙方合同中的相關約定,又能夠及時有效止損,是當前汽車金融行業內采取最多的貸后催收方式。

保全行為的限度與法律風險

Part.4

上文所提的保全方式涉及到要控制抵押物車輛,而客戶或“黑車”產業鏈肯定是不愿意的,因一方想要最大限度的降低損失風險,拿回屬于自己的資產;而另一方是要逃避還款義務甚至是惡意逃廢債,故而雙方的立場是對立的,容易引發糾紛或沖突。所以外包業務團隊、貸后團隊為了避免正面發生沖突,一般采用備用鑰匙、開鎖、專用平板拖車將車輛暫時移走控制,而在控制車輛后再通知客戶或用車人,但這樣一來容易引發用車人向公安機關報警,接警后大多數公安機關會以經濟糾紛來處理,也有一些地方警方會以尋釁滋事或者敲詐勒索案由立案,那么,如何規范此類自力救濟的保全行為呢?筆者認為應切實做到以下幾點:

第一要堅持控制車輛全過程采取錄音錄像,特別是車內物品、車體外觀等關鍵要素錄像,如有貴重物品或現金要當場清點錄像;第二要及時向發生地派出所進行告知報備;第三要做到及時告知客戶;第四要及時將車內物品郵寄給用車人并保留郵寄清單;第五不得討要拖車費、停車費、違約金等額外費用;第六用車人還清款項后應及時協助辦理解除抵押等手續。但是就算做到這樣,仍會有一部分拖車行為被公安機關刑事立案。那么司法機關應如何確定該行為的罪與非罪呢?筆者認為應把握如下兩點。

司法機關應如何進行法律認定

Part.5

筆者認為一是應看保全過程中是否存在暴力方式(如搶奪、強行控制人身自由)威脅、恐嚇等方式要求客戶并騷擾客戶家人、朋友等,如存在可涉嫌尋釁滋事罪;二是應看是否以控制車輛為由向客戶收取了違約金、拖車費、停車費等,如有,可能涉嫌敲詐勒索罪。

司法機關不應簡單認定只要實施了拖車并產生報警就以尋釁滋事立案,催收方與被催收方之間本就是對立的,只要不違反一些基本的限度,如人身傷害、騷擾恐嚇,溫和與合情合理的自力救濟也應得到法律保護,不應一概以觸犯刑法來懲治,這不合符法律所倡導的契約精神。尚有如下原因,應慎重對待:原因一,此類控制車輛行為有合同,有抵押,就算合同可能涉及到無效情形,也應由人民法院來認定,如公安機關來判斷合同是否有效在法理上存在瑕疵,判斷主體是否適格也存疑;原因二,客戶不按約定還款甚至轉賣已抵押的車輛存在一定過錯,如果人車失聯則是惡意逃廢債的行為,破壞了正常的金融秩序,法律不應保護此種行為;原因三,如果暫時控制車輛都涉嫌犯罪,那么《民法典》賦予的正當的自力救濟將會絕跡,只能尋求司法機關解決,將給法院帶來更多的待訴案件,占用大量司法資源,于當前止訴息爭的大環境不利,也會給國家的司法治理造成過高的成本。原因四,將極大的打擊國內方興未艾的汽車金融、融資租賃等業務,進而影響國家當前大力促進的汽車產業繁榮發展的政策,不利于拉動產業投資和促進汽車消費,會導致地下“黑車”交易更猖獗,非法拆解汽車更加普遍;原因五,越來越多的客戶可以選擇租賃方式獲取汽車并且惡意逃廢債,甚至非法轉賣套取錢財,會讓以騙貸為業的犯罪份子更加肆無忌憚,不利于信用中國的建設。

綜上所述,筆者呼吁司法機關審慎對待此類因保全控制車輛而起的糾紛,嚴格刑事案件的立案標準,嚴格涉惡犯罪認定條件,保護合情合理又不至于嚴重影響社會治安的自力救濟事件,保護處于起步階段的國內的汽車金融產業和融資租賃業務,給司法減負,降低司法治理成本,促進信用中國建設。