抵押車融資流程(汽車抵押融資租賃是什么意思)?

資產(chǎn)證券化出表,即在財(cái)務(wù)報(bào)表上終止確認(rèn)已經(jīng)向特殊目的載體(SPV)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)資產(chǎn)。資產(chǎn)證券化過程中,出表”是參與方尤其原始權(quán)益人非常關(guān)注的問題,能否出表,由資產(chǎn)屬性和交易結(jié)構(gòu)決定。

基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的主要方式

1、基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的主要方式:

合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓:原始權(quán)益人無需更改、終止與原始債務(wù)人之間的合約,直接將資產(chǎn)(債權(quán))轉(zhuǎn)讓給SPV,但須通知債務(wù)人的程序。

重新簽訂合同:原始權(quán)益人與原始債務(wù)人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系終止,由SPV和原始債務(wù)人重新簽訂新的債權(quán)債務(wù)合約。

信托給管理人:原始權(quán)益人將基礎(chǔ)資產(chǎn)直接交由信托機(jī)構(gòu)進(jìn)行受托管理,信托收益權(quán)向投資者發(fā)放。

債權(quán)質(zhì)押:原始權(quán)益人無需更改、終止與原始債務(wù)人之間的合約。SPV先向投資者發(fā)行資產(chǎn)支持證券,然后將籌集到資金轉(zhuǎn)貸給原始權(quán)益人。原始權(quán)益人用對(duì)原始債務(wù)人的債權(quán)作為本借貸的擔(dān)保。( 融資行為)

2、真實(shí)交易(交付)&擔(dān)保融資:根據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或文付的方式確定、真實(shí)的交易或交付才可實(shí)現(xiàn)破產(chǎn)隔離,是資產(chǎn)證券化追求的目標(biāo)

討論資產(chǎn)證券化項(xiàng)目,尤其發(fā)行過程,不可避免的都會(huì)涉及到是否出表。從交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的角度來看關(guān)注的是資產(chǎn)出表,而從原始權(quán)益人角度則關(guān)注融資出表,即融資是否計(jì)入負(fù)債,推升其杠桿水平。無論關(guān)注點(diǎn)是什么,二者原理相同,一旦待證券化的資產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)出表,原始權(quán)益人證券化融資方式便可不計(jì)入負(fù)債,僅在資產(chǎn)端不同科目之間存在結(jié)構(gòu)調(diào)整,因此也有資產(chǎn)證券化可降低企業(yè)杠桿水平、盤活資產(chǎn)之說,這也是除融資功能之外,原始權(quán)益人通過證券化方式融資的目的之一。

資產(chǎn)證券化的實(shí)現(xiàn)方式

目前業(yè)界對(duì)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)通常有兩種處理方式:“繼續(xù)持有”或“出表”。

首先看“繼續(xù)持有”:若銀行作為發(fā)起人,未終止確認(rèn)基礎(chǔ)資產(chǎn),那證券化交易則被認(rèn)定為融資性質(zhì)的交易,類似于一種抵質(zhì)押融資,發(fā)起人所獲得的“交易對(duì)價(jià)”被作為新增負(fù)債,反而提高了資產(chǎn)負(fù)債率。

再來看“出表”:若銀行能夠終止確認(rèn)基礎(chǔ)資產(chǎn),對(duì)于資產(chǎn)和負(fù)債端,銀行總體無變化;但是在資產(chǎn)側(cè),則是將流動(dòng)性較弱的基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為了流動(dòng)性更高的現(xiàn)金資產(chǎn)和自持部分證券。正因如此,通常銀行都采用“出表”的方式,來實(shí)現(xiàn)提高資本充足率、提前獲取流動(dòng)性等好處。

如何才能做到資產(chǎn)出表呢

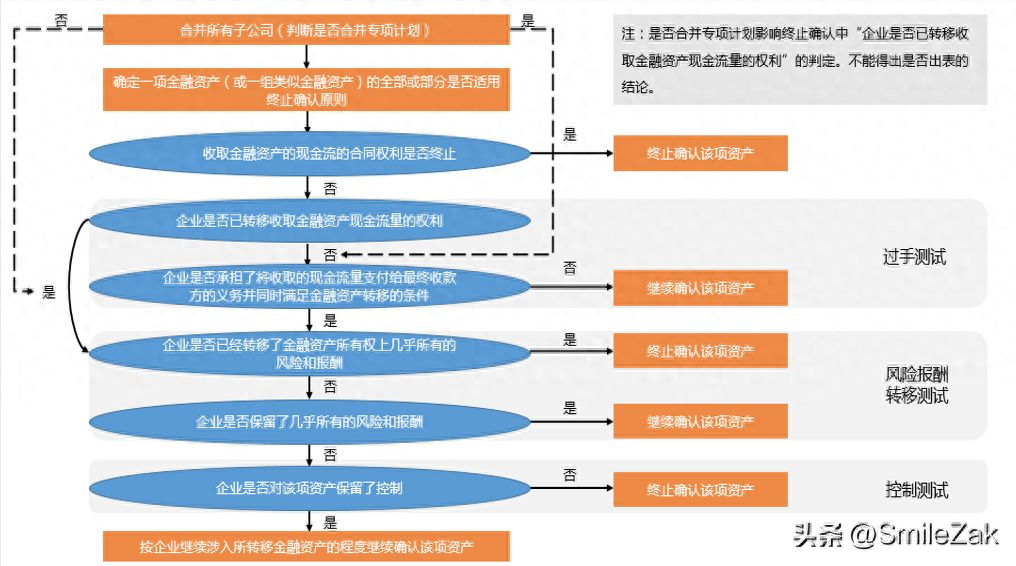

資產(chǎn)證券化產(chǎn)品出表意見的判定邏輯:《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第23號(hào)“金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移”規(guī)定,資產(chǎn)是否應(yīng)當(dāng)終止確認(rèn)以及在多大程度上終止確認(rèn),主要取決于金融資產(chǎn)所有權(quán)上的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬是否轉(zhuǎn)移,也給出了判斷金融資產(chǎn)終止確認(rèn)的一般流程(見下圖)。要判定是否滿足終止確認(rèn),現(xiàn)實(shí)中要經(jīng)過一系列復(fù)雜的“過手測(cè)試”和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬測(cè)試。

通過證券化實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)出表,優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字,是融資人除了資金成本、期限、用途等比較靈活外,考慮的重要因素。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則23號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》,判斷金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移能否實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)出表,即準(zhǔn)則中的終止確認(rèn),需分三步進(jìn)行討論:

01、收取現(xiàn)金流量的權(quán)利是否轉(zhuǎn)移

證券化業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移包括兩種情形:第一,是否將收取金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的權(quán)利轉(zhuǎn)移給另一方(即債權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)通知債務(wù)人,徹底轉(zhuǎn)移合同權(quán)利)。第二,轉(zhuǎn)移了金融資產(chǎn),但保留了收取現(xiàn)金流量的權(quán)利。

通常第一種情況較為少見,因?yàn)榘l(fā)起人可能不希望債務(wù)人(顧客)知曉債權(quán)被轉(zhuǎn)移的事實(shí),或者力圖避免金融資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移和抵押物轉(zhuǎn)登記等麻煩,故往往采用“代持所有權(quán)+權(quán)利完善”之類的安排。如果原始權(quán)益人將收取金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的權(quán)利轉(zhuǎn)移,甚至連債務(wù)人的現(xiàn)金還款路徑實(shí)際上也發(fā)生了變化(現(xiàn)金直接回流到專項(xiàng)計(jì)劃SPV,而不是回流到原始權(quán)益人)。在會(huì)計(jì)出表判斷流程上,可直接跳過后續(xù)的現(xiàn)金流過手測(cè)試。

在第二種情形中,發(fā)起人或原始權(quán)益人在轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)后,通常會(huì)同時(shí)兼任資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu),這時(shí)就涉及到現(xiàn)金流過手測(cè)試的問題。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則強(qiáng)調(diào),原始權(quán)益人要滿足現(xiàn)金流量過手測(cè)試,必須同時(shí)滿足三個(gè)條件:不墊款、不挪用和不延誤。不墊款是指從該金融資產(chǎn)收到對(duì)等的現(xiàn)金流量時(shí),才有義務(wù)將其支付給最終收款方;不挪用是指不能出售該金融資產(chǎn)或作為擔(dān)保物;不延誤是指有義務(wù)將收取的現(xiàn)金流量及時(shí)支付給最終收款方。

02、是否實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的轉(zhuǎn)移

在滿足第一步現(xiàn)金流權(quán)利出表要求的前提下,準(zhǔn)則要求企業(yè)將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方,才可實(shí)現(xiàn)該金融資產(chǎn)出表;若保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬,該金融資產(chǎn)不應(yīng)當(dāng)出表。

實(shí)務(wù)中通常采用90%。即如果企業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬高于90%,就能實(shí)現(xiàn)完全出表;如果企業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬低于10%,則完全不能出表。如果介于二者之間,就是需要以“是否對(duì)資產(chǎn)保留控制”的標(biāo)準(zhǔn)來判斷是終止確認(rèn)還是部分終止確認(rèn)資產(chǎn)。

關(guān)于如何測(cè)量轉(zhuǎn)讓前后的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬,實(shí)務(wù)中會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過比較轉(zhuǎn)移前后該金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值及時(shí)間分布的波動(dòng)使其面臨的風(fēng)險(xiǎn),通常采取未來現(xiàn)金流的標(biāo)準(zhǔn)差等指標(biāo)。

03、是否實(shí)現(xiàn)控制的出表

在實(shí)務(wù)中,其實(shí)很少出現(xiàn)幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬都轉(zhuǎn)出或者都保留的情況,大多數(shù)情況是“既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬”,在這種情況下,需要判斷發(fā)起人是否實(shí)現(xiàn)控制出表的問題。如果發(fā)起人放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)的控制,則可以實(shí)現(xiàn)出表,如果未放棄,則應(yīng)按“繼續(xù)涉入法”進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量。

按照準(zhǔn)則要求,判斷企業(yè)是否已放棄對(duì)所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的控制時(shí),應(yīng)當(dāng)注重轉(zhuǎn)入方出售該金融資產(chǎn)的實(shí)際能力,即通過轉(zhuǎn)入方(專項(xiàng)計(jì)劃SPV)擁有了金融資產(chǎn)的實(shí)際控制來推斷發(fā)起人放棄了對(duì)資產(chǎn)的控制權(quán)。判斷轉(zhuǎn)入方是否擁有控制權(quán),主要看轉(zhuǎn)入方是否有獨(dú)立出售權(quán)(該出售權(quán)不受發(fā)起人或資產(chǎn)本身的條件限制,即轉(zhuǎn)入方可以將資產(chǎn)出售給其他第三方,無需經(jīng)過發(fā)起人同意,且該資產(chǎn)的權(quán)利資質(zhì)完整,沒有附加條件限制二次轉(zhuǎn)讓)。

在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中應(yīng)該注意哪些問題:

轉(zhuǎn)讓通知安排

如果資產(chǎn)包涉及的債務(wù)人數(shù)量較少,且資產(chǎn)包涉及的抵押物也較少,債務(wù)人愿意配合,則發(fā)起人在轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)時(shí),可以要求債務(wù)人直接向?qū)m?xiàng)計(jì)劃SPV進(jìn)行還本付息,這樣可以很大程度上幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)出表,但很少有證券化項(xiàng)目能夠滿足此要求。

流動(dòng)性支持安排

如果發(fā)起人要想通過現(xiàn)金流過手測(cè)試,則最好不要自行承擔(dān)差額支付、墊付及優(yōu)先受償安排等義務(wù),可以尋找外部第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)該類義務(wù)。另外,流動(dòng)性儲(chǔ)備賬戶的設(shè)置可能會(huì)造成無法通過現(xiàn)金流過手測(cè)試(由于儲(chǔ)備賬戶預(yù)先截留的現(xiàn)金流可能會(huì)使得部分現(xiàn)金流轉(zhuǎn)付給優(yōu)先級(jí)投資人時(shí)出現(xiàn)重大延誤),因此盡量避免該類帳戶。

現(xiàn)金流回流時(shí)點(diǎn)和頻率

通常在現(xiàn)金流過手測(cè)試中,無重大延誤支付的時(shí)間期限一般采取90天以內(nèi)的做法,因此在設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)時(shí),底層資產(chǎn)的回款頻率最好為每季度回款,這樣既給發(fā)起人一定時(shí)間的資金沉淀收益,又便于項(xiàng)目通過現(xiàn)金流過手測(cè)試。

循環(huán)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)

由于筆數(shù)多,金額小,期限短等眾多特點(diǎn),很多消費(fèi)金融類和融資租賃類資產(chǎn)證券化項(xiàng)目中設(shè)置了循環(huán)購買結(jié)構(gòu)以滿足短期限資產(chǎn)和長(zhǎng)期限資金的匹配,但循環(huán)購買結(jié)構(gòu)可能由于無法滿足現(xiàn)金流量過手測(cè)試的“不延誤”條件,可能造成資產(chǎn)無法出表。改進(jìn)的方法是通過合同設(shè)置將循環(huán)購買轉(zhuǎn)變?yōu)槌掷m(xù)購買結(jié)構(gòu),通過在合同中明確專項(xiàng)計(jì)劃SPV的購買權(quán)利和豁免義務(wù),給予專項(xiàng)計(jì)劃SPV充分的操作空間(專項(xiàng)計(jì)劃SPV可以自主選擇向任何交易對(duì)手購買符合要求的資產(chǎn),同時(shí)豁免專項(xiàng)計(jì)劃SPV向投資人支付現(xiàn)金流的義務(wù))。當(dāng)然,持續(xù)購買結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)需要獲得各方的支持,并且對(duì)發(fā)起人的信息系統(tǒng)的要求也較高。